加工车间内的恒温系统嗡嗡作响,机器轰鸣中裹着灼热气浪,将35摄氏度的热气锁在封闭空间内,工人们守在生产线旁,虽然没有高强度动作,但工装后背仍然洇出深色汗渍……

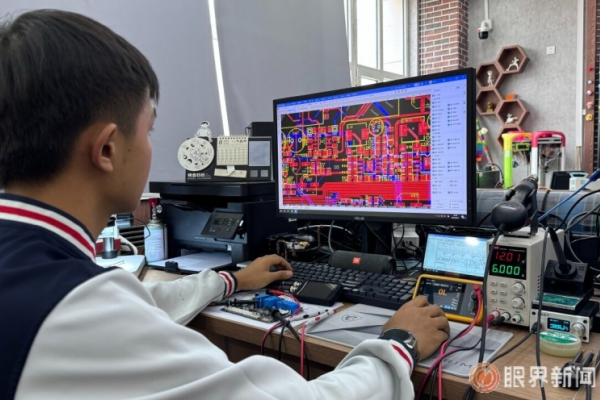

韩子乾正在查看和修改便携式空调的相关程序。记者张梦婷摄

这是乌鲁木齐市高级中学高二学生韩子乾偶然在参观工厂时看到的场景。于是,他历经一年设计制作了穿戴式空调,希望能让工人们在闷热的环境中也能感受到丝丝清凉。

8月21日,记者联系到韩子乾,看这位少年如何用智慧诠释科技的温度。

马甲式的“清凉神器”:轻便设计藏巧思

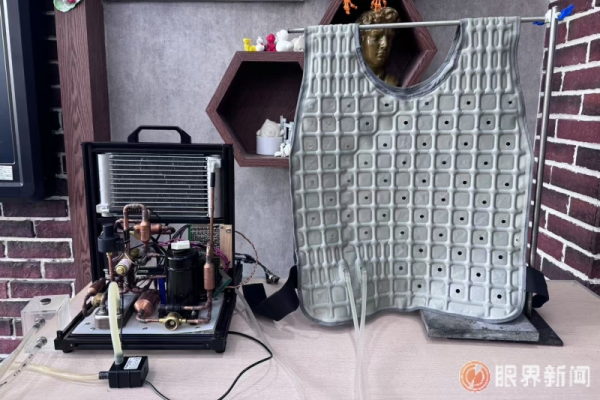

在乌鲁木齐市高级中学的创新实验室里,记者看到这款穿戴式空调,它看似一个马甲,可以直接套在身上,马甲表面有细密的散热孔,马甲中盘有微水道,内部通有冷却水, 冷却水经过装置冷却,达到降温效果,而制冷装置形似一个小型的空调外机,放在马甲旁。

韩子乾熟练使用工具进行焊接。受访者供图

制冷装置正面配有一个微型显示屏,能实时显示并调节温度,可制冷、制热,操作简单直观。装置配备了锂电池,可灵活拆卸,续航时间可达7、8小时。

最巧妙的是其降温方式——两根直径不足1厘米的柔性水管从主体延伸出来,末端连接着制冷装置,韩子乾解释:“液体通过衣服均匀扩散,既能快速降温,又不影响肢体活动。”

2024年7月,韩子乾在工厂看到工人们在高温中作业的场景后,心里便埋下了设计穿戴式空调的念头。

“那会儿立刻动手做了第一代样品,虽然工艺相对粗糙,主要就是想验证这个想法到底行不行得通。”他笑着说,初代机成功证明了穿戴式空调的可行性,但也暴露了不少问题——制冷效率不够理想,运行时的噪音还挺大。于是,产品的迭代升级就此展开。

从“拆家小能手”到科技特长生:兴趣铺就创新路

从绘制图纸、3D建模,到采购零件、手工焊接电路,再到反复调试制冷功率,整个过程全由韩子乾独立完成。

这份充满巧思的设计与钻研劲儿,源于韩子乾从小对机械的痴迷。

韩子乾设计的穿戴式空调。记者张梦婷摄

“父母从事机械设备维修,受到家庭影响,小时候我就最爱拆家里的收音机、电风扇,拆完再试着装回去,常常弄得满手油污。”韩子乾笑着说,父母并未阻止他的“破坏欲”,反而鼓励他观察零件结构。初中时,他开始学习编程和3D建模,用代码控制简易机器人、用软件设计小摆件成了课余乐趣。

凭借突出的科技天赋,2023年,他以科技特长生身份考入乌鲁木齐市高级中学,并利用课余时间系统学习机械设计与创新课程。金属件加工、电路设计、设备调试……他早已练得熟稔于心,运用自如。手里的工具从螺丝刀变成了电烙铁,笔下的图纸从草图变成了精准的工程图。金属切割时的火花、电路板上的焊点、调试设备时的嗡鸣,对他而言是最熟悉的“伙伴”。

“他对结构和逻辑有着格外敏锐的感知力,兼具细心和耐心。”韩子乾的指导老师、乌鲁木齐市高级中学技术教师刘丽彩回忆,韩子乾从小学起开始钻研机械,还曾花半年的时间琢磨制作逆变器,这些积累,都成了他如今设计创新最扎实的根基。

让科技有温度:少年的创新不止于“发明”

2025年初,第二代产品进行实测,韩子乾将家里的暖气开到32摄氏度,将穿戴式空调调至14摄氏度套在卫衣外。“不到5分钟,我就冷得发颤。”他说。

对比市场上现有的穿戴式空调产品,制冷方式各有不同:有的采用半导体制冷,但其能耗比偏低,通常在1左右;有的直接依靠风扇吹风;还有的则通过蒸发原理实现制冷。

韩子乾说,他了解过,目前市场上与自己产品结构类似的厂商不超过五家,而他的核心优势在于更先进、便捷的控制方案。第二代产品升级后,不仅能实现制冷与制热的灵活切换,还具有噪音低的特点,制冷效率高,效果好,能耗比也从2提高到6.5以上。

“也就是说,换一块满电电池,续航时间至少能达到7、8个小时,基本能满足工人一天的工作需求。”韩子乾说。

设计这款装置的初衷,是为了帮高温环境下的工人解决实际难题:他们常因酷热减少衣物来降温、减少出汗,却可能因此面临刮伤等安全风险。而这款装置通过降低体感温度,既能缓解高温带来的健康问题,又能让工人安心穿着规范工装。

但当产品初具模型时,韩子乾心里始终打鼓:这个设计是否能得到工人的认可?

于是他走进冶金厂、吹塑厂和金属加工厂,在生产线旁和师傅们拉家常,还和户外作业的工人攀谈,把他们对高温作业的真实感受、对穿戴式空调的具体想法,都一笔一画记下来——这成了他最扎实的市场调研。

“调研结果显示,有85%的工人表示需要这样的装置,但也有人认为,背这么一套装置在身上会很笨重。”韩子乾说,前期调研时他发现,目前的生产环境下, 绝大多数工人负责的是操控生产线, 活动范围小,所以制冷装置不会对他们造成负担。但如果从事户外工作,要将马甲和制冷模块一同背起,产品还需要再次升级。

韩子乾说,他正着手再次优化设计,缩小制冷装置的体积、重量,降低成本,真正实现轻便上身。